|

История Луганского края История Луганского края

Первый луч солнца в стране ложится именно на луганскую землю. Луганщина – самый восточный регион Украины. Прекрасна и самобытна равнина, идущая от долины Северского Донца. К югу откроется взору Донецкий кряж, а на крайнем севере в пределы области заходят отроги Среднерусской возвышенности...

Несколько сотен лет назад территория области представляла собой бесконечную степь, где водилось бесчисленное множество птиц – куропатки, дрофы, стрепеты... Высоко в небе парили соколы, ястребы, орлы и орланы. В лесах жили медведи, олени, лоси, дикие лошади, кабаны. Сегодня остались только кабаны, олени, лоси, которые являются предметом охоты, однако их отстрел строго регулируется. А чучела исчезнувших видов животных можно увидеть разве что в местных музеях...

Велики подземные богатства Луганщины. Миллиардами тонн исчисляются ее запасы высококачественных антрацитов и коксующихся углей. Именно из нашего края началась история Донецкого каменноугольного бассейна – Донбасса: здесь в начале ХVII века были открыты его первые угольные месторождения. Вскоре в бассейнах рек Белой и Лугани предприимчивые помещики и крестьяне открытым способом стали добывать себе топливо, а в 1795 году в районе города Лисичанска впервые в Донбассе началась промышленная разработка угля для Луганского чугунолитейного завода.

Луганщина сегодня – это край угля и металла, химии и машиностроения, сельскохозяйственного производства, специализирующегося на животноводстве, птицеводстве, выращивании зерновых культур, в том числе и подсолнечника. Недаром в символике некоторых районов области подсолнух изображен как геральдический знак.

Территория нынешней Луганской области, была образована в 1938 году, и заселялась издавна, согласно исследованиям археологических памятников. Спустя время, донецкие степи преобразились – человек перестал быть жителем исключительно речных долин, освоив искусство верховой езды и добавив к привычному земледелию пастушеское подвижное скотоводство. В эпоху меди-бронзы, как показывают археологические раскопки, велись здесь и разработки медных руд. Сохранившиеся до сегодняшнего дня реальные свидетельства тех древних времен – рукотворные холмы высотой до 4-5 метров, курганы, которые были родовыми кладбищами. Многие такие курганные погребения уже исследованы.

Наиболее древним народом, жившим на территории края, о чем есть упоминания в письменных источниках, были киммерийцы. По некоторым источникам, женщины этого народа не уступали в мужестве мужчинам, возможно, и превосходили их, и назывались они амазонками. Киммерийцы владели секретами художественного литья из серебра, золота, железа, умели изготовлять хорошее холодное оружие.

С начала железного века в крае появляются кочевые племена иранского происхождения – скифы и сарматы, затем – алано-болгарские племена (праболгары). В IX-XIII веках бассейн Северского Донца заселяли кочевые племена тюркского происхождения: печенеги, тюрки, половцы. На территории области выявлены и исследованы половецкие курганные погребения, вблизи которых, как правило, находились каменные изваяния (бабы).

Обнаруженное на территории Луганской области боевое древнерусское оружие (топоры и меч) свидетельствует о сражениях между русскими воинами и половцами. Есть и вероятность того, что именно здесь произошла битва князя Игоря с половцами, увековеченная в знаменитом «Слове о полку Игореве».

Позднее наш край познал татаро-монгольское нашествие. С середины ХV века в результате распада Золотой Орды донецкие степи оказались в центре ожесточенной борьбы между Большой Ордой и Крымским ханством. Постоянные войны привели к тому, что эти земли стали называться Диким полем. Под этим названием подразумевалась огромная часть территории между Днепром и Доном, которая отделяла Русское государство от Крымского ханства. Через наш край проходила одна из дорог – татарских перелазов – кальмиусская. По ней крымские и ногайские татары осуществляли опустошительные набеги на южные окраины Российского государства.

Однако уже во второй половине ХVІ столетия Русское государство начинает разворачивать в южных степях пограничную сторожевую и станичную службу. Сюда приходят донские и запорожские казаки, которые по местным рекам строят укрепленные города, сторожевые посты, зимовники. Через территорию области проходил «секретный шлях» из Запорожской Сечи на Дон и Кагарлык.

Донские казаки селились по Северскому Донцу и его левым притокам Деркулу, Айдару, Боровой. Одна из драматичнейших страниц их истории связана с тем, что они охотно принимали и использовали для работы в своих хозяйствах бежавших от помещиков крестьян. Помещики жаловались императору Петру І на эти незаконные действия. По их настоянию в наш край были посланы царские войска под командованием князя Юрия Долгорукого с целью возвращения крепостных крестьян их владельцам. Однако девизом донских казаков было: «Возврата беглых с Дона нет».

Конфликт достиг своего апогея в 1707 году. Жители донских станиц и городков, а вместе с ними и беглые крепостные крестьяне, объединившись в отряд под предводительством атамана Кондратия Булавина, решили выступить против царских войск. В ночь с 7 на 8 сентября 1707 года повстанцы на реке Айдар близ Шульгин-городка разбили их, а князя Долгорукого убили.

Расправа последовала жестокая: Петр І, сконцентрировав свои войска, при помощи верхушки казаков Войска Донского разгромил повстанцев. По указу императора все казачьи городки, жители которых принимали участие в бунте, были разорены и сожжены.

Лишь в 30-х годах ХVІІІ века началось повторное заселение этих земель. Оно велось за счет расширения границ Острогожского cлободского полка. После поражения украинских войск под руководством Богдана Хмельницкого от Польши украинцы, спасаясь от религиозного, духовного гнета польской шляхты, вынуждены были бежать на южные окраины Российской империи. Российские цари способствовали такому заселению пустующих земель. Так и образовалась новая территориальная единица – Слободская Украина. Она состояла из пяти слободских полков: Сумского, Харьковского, Охтырского, Острогожского, Изюмского. Западная и северо-западная части современной Луганской области входили в состав последних двух полков. По распоряжению московского правительства в 1732 году из ряда здешних сел слободские казаки, служилые люди и крестьяне были переселены на территории, поселения которых стали жертвами разгрома булавинского бунта.

Однако этот первый этап заселения края – народная колонизация – оказался бесперспективным: казачьих поселений было мало. Как ни странно, но дальнейшее решение этой проблемы было найдено в плоскости религии.

Документальные источники того времени свидетельствуют о большой миграции народов православного вероисповедания, попавших под духовное и физическое иго турков, в Австро-Венгрию. Патриотически настроенные и мужественные сербы, хорваты, венгры, поляки, волохи были ярыми врагами Оттаманской империи, готовыми вести борьбу с турками вооруженным путем. Постепенно взоры этих патриотов стали направляться в сторону России, к которой на рубеже ХVІІ-ХVІІІ веков переходила пальма первенства в борьбе с турецко-татарскими завоевателями. Идея привлечения патриотов православного вероисповедания принадлежала еще Петру Великому, но осуществить ее он не успел.

Замысел военной колонизации земель, расположенных между Северским Донцом, Бахмутом и Луганью, путем расселения офицеров православного вероисповедания – бывших подданных Австрийской империи – начал воплощаться в жизнь при императрице Елизавете Петровне. Она обратилась к царствовавшей тогда в Австро-Венгрии Марии-Терезии с просьбой не препятствовать сербским офицерам и офицерам других национальностей перейти на службу в Россию.

Так и начался с 1752 года приток в донецкие степи военных переселенцев православного вероисповедания, принявших военное подданство и присягу, в составе двух конных гусарских полков под командованием Райко Прерадовича (Родиона Депрерадовича) и Ивана Шевича.

Земля предоставлялась им на правах ранговой дачи: чем выше ранг и должность, тем больше земли при условии заселения ее в установленный срок народом семейным и оседлым. Селились ротами. Земля, отведенная для поселений рот Шевича и Прерадовича, получила название Славяносербии. Районный центр Славяносербск есть в Луганской области и по сей день.

Народная легенда гласит, что российский император Петр Великий, возвращаясь из Азовского похода, остановился со своей свитой на горе близ села Городище нынешнего Беловодского района. Оттуда открывалась живописная картина: под горой протекали белые воды реки Деркул, а долину устилали зеленые заливные луга с душистыми травами. Император сказал своим вельможам и соратникам: «Быть здесь государеву конезаводу!» Преждевременная смерть Петра I помешала осуществлению задуманного, но уже императрица Екатерина II реализовала эту идею.

...Над куполом главной конюшни Деркульского конного завода словно парит изящный силуэт скачущей лошади. Такой же символ осеняет и Лимаревский, и Новоалександровский конезаводы. Лошади верой и правдой служили и служат людям, а многие поколения беловодчан трудились на этих заводах, отрабатывая у лошадей качества, которые приводили местных тяжеловесов и скакунов к победам на соревнованиях самого высокого ранга и высоким оценкам на международных аукционах.

Всего на Луганщине четыре конных завода: Деркульский, Лимаревский, Новоалександровский и Стрелецкий. Самая богатая история – у Деркульского. Основан он 235 лет назад. Комплекс его зданий является памятником архитектуры XVIII века. Много лет здесь разводили чистокровных английских лошадей для кавалерийских полков российской армии. С начала прошлого века взялись за орловских и русских рысаков и вырастили много лошадей международного класса.

В конце ХVIII века удачно завершился ряд войн, которые Россия вела на Черноморском побережье. Перед ней открывался выход к Черному морю, а завоевание Крыма требовало укрепления южных границ государства. С этой целью использовались старые турецкие крепости и строились новые. Для них и для создаваемого Черноморского флота требовались пушки, орудия, гранаты. Промышленный Урал далеко от южных границ, а значит, здесь нужна была новая металлургическая база.

Выбор такого места для организации чугунолитейного завода был поручен давно работающему в России шотландскому специалисту Карлу Гаскойну. Изучив полезные ископаемые края, он предложил лить пушки из чугуна, а не из меди, а завод разместить у слияния рек Лугани и Ольховой. Так зародился город Луганск. Уже в 1800 году завод дал первую продукцию. Пушки и снаряды луганского производства были отменного качества.

Вскоре завод был закрыт, а позднее перепрофилирован в патронный. Заводской поселок постепенно разрастался, и в 1882 году Луганск стал уездным городом. Первой его улицей была Английская: здесь селились английские специалисты, приехавшие на строительство литейного завода. Тут же был построен дом директора завода Гаскойна. На этой улице, кстати, два столетия назад в семье датского врача родился известный этнограф, писатель, автор знаменитого «Толкового словаря великорусского языка» Владимир Даль.

Луганский чугунолитейный завод и его специалисты были пионерами литейного дела на Украине, а их теоретические работы, достижения в освоении художественного литья и сегодня представляют большую ценность. Толчком к дальнейшему развитию города послужило основание на рубеже ХIХ-ХХ веков ряда промышленных предприятий, инвестированных иностранным капиталом. Немецкий предприниматель Гартман основал здесь общество машиностроительных заводов Гартмана. Это и явилось началом истории Луганского паровозостроительного завода, который вскоре стал одним из лучших в мире.

В середине XX века предприятие перешло на выпуск тепловозов, которые экспортировались почти в три десятка стран мира.

Луганщина – край индустриальный, подавляющее большинство его населения проживает в городах. В южной части области сосредоточены крупнейшие предприятия по добыче и переработке угля, на западе сконцентрированы такие химические гиганты, как северодонецкое производственное объединение «Азот», «Краситель» в городе Рубежное, нефтеперабатывающий завод, завод резинотехнических изделий в том же Лисичанске... Север области – это сотни сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.

Насыщенность территории области производственными предприятиями, интенсивное распахивание земель и скотоводство, к сожалению, не способствовали сохранению богатейшей прежде степной флоры и фауны. Чтобы все-таки сберечь для потомков степной ландшафт и пойменную растительность на Луганщине, созданы заповедники и заказники.

В 25 километрах северо-восточней областного центра расположен Станично-Луганский филиал Луганского государственного заповедника площадью почти 500 гектаров, покрытых разнообразной растительностью. В основном его территорию составляют естественные леса. В центральной пойме Северского Донца преобладают леса и луга, в понижениях – болота. Есть здесь и пойменные озера, в которых обитает рыба и ценный эндемин фауны Европы – русская выхухоль. В заповеднике поселились косули, лоси, дикие кабаны...

А на северо-востоке Луганщины, как раз там, куда первыми приходят украинские рассветы, расположился второй заповедный участок заповедника – Стрельцовская степь. Когда-то этот ландшафтный участок простирался единым массивом площадью около 25 тысяч гектаров. Он находился в ведении Стрельцовского конезавода и использовался под выпас лошадей. С созданием же совхозов и колхозов эти земли были распаханы, и о былом великолепии нетронутых целинных степей свидетельствует лишь сохраненный заповедный участок площадью тоже около 500 гектаров. Его центральная часть являет собой ровное плато, а окрестности переходят в овраги и балки. Под воздействием жестких климатических условий здесь в течение тысячелетий сформировался особый тип растительности, где наряду с типичными степными растениями встречаются также не характерные для этой местности представители лесостепи и даже лугово-лесной растительности.

Южнее Луганска расположено третье отделение Луганского государственного заповедника – Провальская степь. В отличие от Стрельцовской она состоит из степных и каменистых участков с небольшими байрачными лесами. По-своему оригинален и интересен здешний растительный и животный мир.

А настоящей жемчужиной нашего края стали Кременские леса. Они расположились буквально в нескольких километрах от крупнейших центров химической промышленности – Северодонецка, Рубежного и Лисичанска. По народным легендам, именно из кременских великанов-сосен на Дону близ Воронежа строились первые корабли российского императора Петра I. На десяти с лишним тысячах гектаров лесного массива такие сосны и сегодня соседствуют с другими деревьями, кустарниками и голубыми озерами. Не случайно именно здесь действуют санатории, детские оздоровительные лагеря. Богатая флора и фауна – раздолье для охотников, рыбаков, грибников и просто любителей природы.

По материалам

Луганского областного

краеведческого музея

***

Как все начиналось Как все начиналось

Третьего июня 1938 года согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР в составе УССР появилось самостоятельное, хотя и не новое, административно-территориальное образование — Луганская область, в то время — Ворошиловградская. С той даты и принято отсчитывать возраст нашего региона. Понятно: Луганщина возникла не семьдесят лет назад, но в летопись региона, кажется, следовало бы внести одно уточнение: в 1938 году Луганская область родилась во второй раз.

…От всех волостей

В течение шестнадцати лет, предшествовавших рождению новой административной единицы, границы регионов Украины менялись, как фигуры в калейдоскопе.

Донецкая губерния с центром в Луганске была создана 4 января 1920 года. В составе одиннадцати административных районов в губернию вошли Юзовский (Юзовка — нынешний Донецк), Чистяковский, Бахмутский и другие районы. Границы губернии были определены постановлением Укртрудармии, подписанным И. В. Сталиным 15 марта 1920 года.

Собрали в двадцатом году первую, луганскую, Донецкую губернию из волостей Харьковской и Екатеринославской губерний и частей Области Войска Донского. От двух первых в губернию вошли Славянская, Белянская, Николаевская, Кременская, Таганрогская волости, Бахмутский, Мариупольский, Старобельский уезды. От Области Войска Донского взяли Боково-Антрацит, Боково-Платово, Нижний Нагольчик, Алексеевку, станции Провалье, Должанский, Юсуповский рудники, Провальский императорский конезавод. (Это неполный перечень уездов и волостей, собранных в Донецкую с центром в Луганске губернию.)

Районы поделили на подрайоны. Подрайоны в свою очередь делились на волости. Постановлением Луганского райисполкома от 26 июня 1920 года Луганский район был разделен на пять подрайонов.

В декабре того же года районы Донецкой губернии переименовали в уезды — Бахмутский, Боково-Хрустальный, Енакиевский, Мариупольский, Луганский, Таганрогский, Юзовский, Шахтинский и т. д.

Шестнадцатого декабря районы переименовали в уезды, губернским центром стал Бахмут. Луганск, следовательно, пробыл центром вновь созданной, первой, Донецкой губернии без малого один год — с четвертого января по шестнадцатое декабря двадцатого года.

Через два года — новая волна административно-территориального деления. В марте 1923 года ВУЦИК ликвидировал уезды и волости и создал округа и районы. В состав бахмутской Донецкой губернии вошли семь округов и 78 районов, в том числе Луганский и Старобельский округа. А в 1925 году ликвидировали губернии и ввели другую систему управления: центр — округ — район. В Луганский округ вошли двенадцать районов. Проживали в округе представители 42 национальностей. После украинцев, русских и евреев четвертыми по численности населения округа были немцы. Татары, переселенные на Луганщину после присоединения Крыма, жили компактно в Сорокинском (Краснодон), Алчевском, Краснолучском рудничных поселках. Поляки и молдаване преимущественно в Славяносербском, белорусы — в Лозово-Павловском районе.

В тридцатом году ВУЦИК принял постановлением которым вводилась двухступенчатая система управления: округа были ликвидированы, районы напрямую подчинялись центру.

Революционная топонимика

Могу себе представить это движение центров, губкомов, уездных комитетов — сегодня в одном городе, завтра в другом. По счастью, поток бумаг в то время был не такой мощный, как в нынешнее время.

В 1923 году «донецька губерніальна комісія незаможних селян при донецькому губерніальному виконавчому комітеті рад робітничих, селянських, червоноармійських та козачих депутатів» присвоила В. И. Ленину звание «Почесний незаможник».

В тяжелом тридцать втором году, в июле, ВУЦИК издал еще одно постановление, которым образовал Донецкую область с центром теперь уже в Артемовске. В область вошли двенадцать городов и 23 района — Ворошиловск, Луганск, Красный Луч… Через год в Донецкую область включили Старобельский округ.

Пятого ноября тридцать пятого года Луганск стал Ворошиловградом.

Наконец, третьего июня 1938 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Донецкая область была разделена на две области — Сталинскую и Ворошиловградскую. В состав нового административного образования вошли 28 районов и четыре города — Ворошиловград, Ворошиловск, Красный Луч и Серго (нынешний Стаханов).

Будущий (нынешний) Донбасс

Назавтра после опубликования Указа Президиума ВС СССР, четвертого июня, в Ворошиловграде состоялась первая областная партийная конференция. Она избрала областной комитет в составе 58 человек, ревизионную комиссию и 66 делегатов на четырнадцатый съезд коммунистической партии большевиков Украины. На организационном пленуме первым секретарем обкома был избран Петр Любавин, работавший вторым секретарем Сталинского обкома.

О Петре Митрофановиче Любавине удалось выяснить, что он родился в Воронеже, участвовал в гражданской войне, девять лет служил в ВЧК, потом на партийной работе — в Полтаве, Днепропетровске, Сталино, Ворошиловграде, снова в Сталино, теперь уже первым секретарем обкома. В сорок первом году Любавин — член военного совета 12-й армии Юго-Западного фронта. Погиб около Умани четвертого августа 1941 года.

По инициативе коммунистов первой государственной московской табачной фабрики рабочие табачных фабрик Российской Федерации провели 27 февраля 1921 года субботник и отчислили заработанные деньги на восстановление Донбасса.

В конце тридцать восьмого года был принят первый в истории Луганской области бюджет. Его доходную часть составили семьдесят миллионов рублей. На территории области находилось 128 шахт, четыреста заводов и фабрик. Предприятия были реконструированы — в стране шла индустриализация. Было построено семьдесят новых шахт, две электростанции. Ворошиловградский паровозостроительный завод вышел на первое место в Европе по производству паровозов. В том же тридцать восьмом году горную технику начал выпускать Краснолучский рудоремонтный завод. Накануне войны область насчитывала 7460 промышленных предприятий.

Лайсман Путкарадзе.

«Наша газета»

***

Мирные пятидесятые

Листая подшивки газет 50-х годов прошлого века, ей-ей, не знаешь, что делать — смеяться или плакать? Что это было за время? Сороковые понятны — шла война, ломать перья и выворачивать мозги в поисках национальной идеи не приходилось. Но пятидесятые... мирные и не мирные в одно и то же время. Я б назвал это десятилетие главным в судьбе одной шестой земной суши: аккурат по середине эпохи, с пятьдесят третьего по пятьдесят шестой, прошел разлом, отделивший холод сталинского коммунистического правления от либерального, развито-социалистического.

Холодный год

Новый, пятьдесят третий год наступил в четверг. Жителям тогдашней Ворошиловградщины газеты, выходившие в области, сообщили, что 29 декабря шахтеры предприятий министерства угольной промышленности СССР досрочно выполнили государственный план добычи энергетических и коксующихся углей.

Газеты приветствовали первый день «нового, открывающего очередную страницу славной летописи нашей жизни с думой о Родине» года. Не только с думой о Родине. На втором месте, разумеется, была «мысль о любимом друге и вожде — великом Сталине». И дальше людям уверенно внушали, что «гений Сталина ярким светом озаряет наш завтрашний день. Мудрость Сталина умножает наши силы, придает нам бодрость и уверенность». Ему, гению, учителю, вождю, отцу родному, жить оставалось всего два месяца. Очень скоро гений, озарявший будущее человечества, рассыплется в прах.

Да, самым знаменательным событием минувшего года стал девятнадцатый съезд партии и речь товарища Сталина на заключительном заседании — она «ярким светом озарила путь дальнейшего развития международного коммунистического движения».

Оно, международное движение, на месте не стояло. На конгрессе народов в защиту мира лауреат международной Сталинской премии (существовала такая премия) Моника Фелтон заявила, что совсем недавно люди еще находились под влиянием пропаганды буржуазной печати. Но теперь конгресс создан на значительно более широкой основе.

Кроме того, луганчанам предлагалось проявить сочувствие английским фермерам, у которых производительность выросла всего на девятнадцать процентов из-за «переключения экономики страны на военные рельсы».

Родина и дети

Великий философ утверждал, что ни прошлого, ни будущего не существует: в прошлом мы уже не побываем, в будущем еще не были. Что видишь, оглядываясь назад? Построенные заводы. Они служат до сих пор. Портреты государственных деятелей... Большую часть отнесли на мусоросборник истории. На фотографиях тех лет люди улыбаются не так, как улыбаются теперь — как-то застенчиво. Одеты они ужасно. Режиссеру Эльдару Рязанову, начинавшему карьеру в документальном кино, приходилось красить магазин, прежде чем запечатлеть его на пленке. И знаете, жаль, что память современников не сохраняет мелких подробностей времени — стиля, комплексов, расхожих словечек, привычку ходить в ресторан в трофейных ночных сорочках. И — горькой обиды крестьян, чьи фруктовые деревья были обложены налогом. И недовольства рабочих, которым вместо зарплаты выдавали билеты государственного займа. Отсюда, из первого десятилетия двадцать первого века, видны либо трудовой подвиг мужественного народа, либо колесо террора.

Шаблонный подход

Кроме прочего, отмечали 75-летие со дня смерти Николая Некрасова, укрепляли дружбу великих народов — советского и китайского, готовили колхозы, совхозы и машинно-тракторные станции к новому сезону... Кстати, задачи, стоявшие перед крестьянами, называли боевыми: «Боевая задача сельских тружеников». Тут дела на Луганщине (впрочем, как и по всей стране) обстояли далеко не благополучно. Область крепко ударили по голове: «Итоги минувшего сельскохозяйственного года показывают, что колхозы Ворошиловградщины далеко не полностью использовали свои огромные возможности для повышения продуктивности сельскохозяйственного производства». Какие огромные возможности в разоренном крае? Какую продуктивность могли обеспечить люди, которым не платили за их труд? Оказывается, за спинами передовиков попрятались бездельники, если не вредители и не шпионы иностранных разведок.

А как выполнить задачи, поставленные перед колхозниками самой историей?

Ответ (сегодня) вызывает изумление: «Максимально использовать резервы, не допускать шаблонного подхода к руководству сельским хозяйством».

Шла подготовка к выборам в местные советы. Рабочие, служащие единогласно выдвигали кандидатами в депутаты областного совета, причем по всем избирательным округам Луганщины, под первым номером любимого вождя, под вторым кого-нибудь из соратников вождя, под третьим уже представителя своего коллектива.

Иначе нельзя — враг заподозрит, что народ перестал любить своих вождей.

Оружие патриота

На митингах того времени… Теперь уже не скажешь – выступали люди убежденные, самостоятельные мыслящие или запуганные, зомбированные. Они утверждали, что противоречия в лагере капитализма обостряются, а лучшим ответом на это обострение будет повышение производительности труда. Призывали к бдительности. К сплоченности в борьбе за выполнение сталинской программы построения социализма, которая «изложена в гениальном труде товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Подвергали критике оппортунистов, «забывших о капиталистическом окружении». Теорию затухания классовой борьбы называли гнилой, «ибо она усыпляет наших людей, заводит их в капкан, а классовому врагу дает возможность оправиться для борьбы с советской властью». Бдительность на собраниях по выдвижению кандидатов в депутаты местных органов называли драгоценным оружием советских патриотов.

Вот еще один штрих к портрету эпохи. Он прямо-таки ласкает слух. В наше-то время, когда цены на продовольственные и промышленные товары растут и растут! Первого апреля луганские газеты напечатали сообщение совета министров и центрального комитета (наверное, это были самые популярные у людей номера газет) «О новом снижении государственных розничных цен на продовольственные и промышленные товары».

Список читается, как поэма. Крупа, рис, бобы, пищевые концентраты — в основном на десять процентов. Мясо, рыба, жиры... Картофель, овощи и фрукты — в основном на пятьдесят процентов. Водка, ликеры, обувь, головные уборы... Только меха, фарфор — на пять процентов.

«Царица полей» «Царица полей»

В Ираке народ сверг монархию и провозгласил свою страну республикой. «Ирак стал на новый путь развития, на путь уничтожения того, что империалисты насаждали в нем десятилетиями, превращая эту страну в свою опорную базу на арабском Востоке». Тысячи агитаторов, на тысячах политчасов — на заводах, в учебных заведениях повторяли одно и то же. Сегодня политчасы не проводятся, но если что-то и происходит, то происходит все там же — в Ираке, Афганистане. Да, как раз в пятьдесят восьмом году, первого октября (в скобках газеты уточняли: девятого мизана 1337 года по лунному календарю) председатель президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилов нанес визит в Афганистан, вел переговоры с королем Мохаммедом Захир-шахом.

Под этим сообщением — развернута сквозная тема эпохи — уборка кукурузы, «царицы полей». Бюро Ворошиловградского обкома партии рассмотрело вопрос уборки и приняло решение, в котором отметило, что большинство колхозов и совхозов недопустимо затягивают уборку кукурузы, трудоспособное население к уборке и сушке кукурузы не привлекается. В результате установленный график сдачи кукурузы государству сорван.

Одну передовицу я прочитал и перечитал. Она — знаковая. Называется емко: «К изобилию».

В ней утверждается, что жители Луганщины, как и весь советский народ, идут к изобилию всех продуктов сельского хозяйства. «Идем быстро, уверенно, победоносно. Многое в этом деле уже достигнуто...» Многое достигнуто, производится значительно больше зерна, молока, шерсти и так далее. Но... Но не все доярки работают, как передовые, а они могут это делать. Есть много примеров, достойных подражания, но не подражают почему-то. «Сколько бы мы имели поросят, свиней на откорме и свиного мяса, если бы все свинарки работали так, как, например, свинарка колхоза «40 лет Октября» Нижне-Дуванского района Прасковья Семеновна Цвитенко!»

Я б не стал цитировать передовицу, если бы она не заканчивалась словами: «Повышение надоев молока, контрактации телят и увеличение привесов скота является решающим условием успешного выполнения программы предстоящей семилетки. Все это путь к великой цели — к изобилию продуктов сельского хозяйства».

Найти правду

В декабре 1958 года в Луганском областном русском драматическом театре шел спектакль «Блудный сын». К известной библейской притче о блудном сыне пьеса имела отношение — скажем так — специфическим образом обогащенное методом социалистического реализма.

Автор рецензии, напечатанной в № 242 «Ворошиловградской правды», уверял, что работа театра над пьесами из современной жизни имеет особое значение, потому что современная жизнь наиболее интересна луганчанам, главное, она воспитывает активных строителей коммунизма. «Вот почему таким ценным является спектакль «Блудный сын», поставленный русским драматическим театром по пьесе Э. Ранета.

«Неузнаваемо изменилась в последние годы советская Эстония. Выросли поселки, залитые электрическим светом, с новыми высокими домами. Выросли новые люди, сильные смелые, счастливые. В один из таких поселков пришел обученные в шпионской школе за границей Март Туйск...»

Понятно — зачем пришел. Вредить, отвращать советских эстонцев от новой жизни, от коммунизма. По заданию своих буржуазных хозяев Март Туйск внедрился в рабочую среду. Но стоило ему соприкоснуться с «новыми» людьми «новой» Эстонии, и в его сознании произошел переворот. Через два месяца Март Туйск сам разоблачает себя и своих сообщников. «Не страх заставляет его так поступить, нет. Работая в шахте, как того требовало задание, наблюдая происходящее вокруг него, он понял, что обманут — идеи его хозяев не имеют под собой почвы. Он оторван от народа, чужой для него. «Убейте меня, но я сам нашел правду!» — страстно говорит он матери, бывшей жене и ее возлюбленному Лембиту, прося помочь ему порвать с позорным прошлым. Стремление стать человеком, а не волком среди людей, как его называет мать, приводит Марта к борьбе с бывшими хозяевами. Смертью своей он искупает тяжелый грех предательства Родины.

«Творческий коллектив, исполнители во главе с постановщиком спектакля, главным режиссером театра народным артистом УССР П. И. Ветровым и режиссером М. С. Иоффе добились острого, социального и политического звучания пьесы. Ее главная мысль — счастье человека в служении народу, интересы которого обеспечивает не буржуазный, а социалистический строй — ярко проходит через весь спектакль», — заключает газета.

Лайсман Путкарадзе,

«Наша газета».

***

На изломе противоборствующих эпох На изломе противоборствующих эпох

В принятой в 1961 году новой программе КПСС период 1957-1959 годов считался составной частью двадцатилетнего построения в СССР материально-технической базы коммунизма. Следуя этой логике уже в начале восьмидесятых мы все должны были жить в бесклассовом обществе, где потребности человека удовлетворяются почти полностью.

Если абстрагироваться от этой, захватывающей дух, но фактически виртуальной перспективы, в которую в СССР мало кто верил, с точки зрения экономики семилетка народного хозяйства по-прежнему оставалась периодом интенсификации во всех отраслях народного хозяйства. Продолжали строиться новые предприятия и даже города, в частности, Северодонецк. Но в эти же годы произошли отчасти довольно спорные и сомнительные, а отчасти положительные изменения в структуре существовавшего тогда централизованного управления экономикой и ее планового начала, а также в административно-территориальном устройстве, в том числе и нашей области.

Совнархозы действуют...

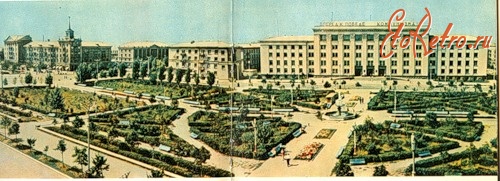

Именно в тот период появилось такое понятие, как «совнархозы». Его трактовку сегодня редко найдешь в экономических справочниках не только тех лет, но и в изданных в Украине уже в XXI веке. Наряду с существовавшим в те годы обкомом партии, а вскоре и с двумя обкомами — промышленным и сельским, облисполкомом, появилась еще одна важная организационно-распорядительная структура — Луганский совет народного хозяйства, располагавшийся в монументальном здании №7 по улице Карла Маркса, известном сегодня как «Дом с колоннами».

Без экскурса в историю, уже не области, а страны, не понять, как в указанные годы управлялась экономика нашей области, получившей в те годы еще одно наименование — Луганский экономический район (ЛЭР).

Значительная часть промышленных предприятий и инфраструктурных объектов области, введенных в строй в годы семилетки (1959 —1965),была заложена еще в конце 40-х — начале 50-х. При их строительстве широко использовался фактически бесплатный труд заключенных ГУЛАГа, немецких военнопленных. При их участии появились, например, до сих пор стоящие в Луганске дороги автомобильно-железнодорожный путепровод между селом Тарасовка и поселком Белое Лутугинского района, снесенные только в 1964 году в Северодонецке бывшие бараки для зэков, возводивших до 1953 года Лисхимстрой.

Руководивший страной в те годы Никита Хрущев считал, что в соответствии с задачами дальнейшего развития народного хозяйства необходимо перенести центр тяжести оперативного управления промышленностью и строительством на места, ближе к предприятиям и стройкам. В этих целях стали переходить от прежних форм управления через отраслевые министерства и ведомства к новым формам — уже по территориальному принципу. Формой такого управления стали советы народного хозяйства (совнархозы).

За обычной для Хрущева любовью к политической хронологии, крайней точкой отсчета которой считались первые годы Советской власти (совнархозы создавались в конце 1917 — начале 1918 годов и существовали в 20-е годы), скрывался переход от вертикального планирования — от директивных указаний партии, приказов министерств промышленным предприятиям — к устранению промышленных министерств.

Следует отметить, что важным шагом на пути приближения управления к производству явилась передача в подчинение Украинской ССР десяти тысяч предприятий, что увеличило долю республиканской промышленности с 36 до 76 процента.

Весной 1957 года был принят закон о советах народного хозяйства. Так была нарушена долголетняя практика планирования одновременно всей промышленности. Совнархоз — это, прежде всего, территория, объединенная единством управления экономикой. Границы этой территории конкретного совнархоза в Украине не совпадали, как в РФ, с областями: их было создано всего 11. Но нашему региону повезло: у нас был свой, Луганский совнархоз.

Несмотря на короткий срок своего существования, он выполнил поставленные перед ним задачи: осуществлять территориальное планирование и управление промышленностью и строительством в созданном Луганском экономическом районе (ЛЭР). В результате наша область получила невиданную до этого экономическую самостоятельность. И воспользовалась этим достаточно успешно.

Увы, в октябре 1964 г. состоялся верхушечный переворот, в результате которого Н.С.Хрущев был устранен со своих должностей.

Отстранения Н. Хрущева от власти оборвало полосу реформ, которые при всех их недостатках либерализировали и гуманизировали советское общество. Уже в 1965 году совнархозы были ликвидированы и восстановлена прежняя отраслевая система планирования и управления промышленностью и строительством. Это, в свою очередь, привело к ограничению прав и сферы компетенции республики, области, а затем к полному подчинению экономики Украины центральным министерствам и ведомствам. Луганский совнархоз, как и все остальные аналогичные формирования в СССР, перестал действовать.

Первая попытка реформирования советского общества не увенчалась успехом. Причин тому несколько. Они состоят в следующем: командно-административная система не была подвержена реформированию, а многие экономические проблемы пытались решать с помощью тех же административных методов.

«Начальник ЛЭРа»: срок отпущен небольшой

Если анализировать документы о деятельности Луганского совнархоза, а его нередко именовали «начальником ЛЭРа», то сегодня становится очевидным: в новых условиях промышленность области сразу же стала работать лучше. Это был своеобразный региональный мини-совет министров. Он находился в Луганске, и не по телефону и справкам, как киевское правительство, знал жизнь региона и его основные болевые точки. Он мог не только быстрее найти решение той или иной проблемы, но и лучше видел перспективу. В результате деятельности совнархоза повысилась производительность труда, улучшилось качество продукции, расширился ее ассортимент.

Это с экономической точки зрения. С политической у нашего совнархоза было не все так гладко. Подчиняясь напрямую СНХ республики, он был зависим и от местной, больше партийной власти. Рушилась и складывавшаяся десятилетиями управленческая вертикаль наркоматов-министерств, а вместе с ней — и рабочие места министерской номенклатуры. Перспектива покинуть Москву, Киев, чтобы работать в том же Луганском совнархозе, была и нежелательной, и не слишком реальной — здесь были свои кандидаты на руководящие должности. С другой стороны, партийные, хозяйственные элиты Луганщины поначалу видели в ликвидации министерств расширение своих собственных возможностей. В выигрыше же оказывались производственники: в состав руководства Луганского совнархоза входили также директора крупнейших предприятий и строек. Заметим: здесь не было представлено места партийному начальству. Конечно, связи между совнархозом и обкомом партии существовали, но они нормативно не предусматривались.

Надо сказать, что руководители и специалисты совнархоза действовали довольно дипломатично, стараясь не доводить взаимоотношения с местной властью до обострения, и во многих случаях такое сотрудничество давало гораздо более результативные плоды, нежели перспективы погрязнуть в склоках и следующих за этим кадровых перетрясках.

В 1962 году произошли некоторые изменения функций ряда органов в стране, в том числе партийных и совнархозов. Луганский обком партии также разделили на два комитета — промышленный и сельский. И промышленный обком де-юре оказался в фактическом подчинении экономической структуры — Луганского совнархоза, де-факто он этого не очень желал. Сельское хозяйство области никогда не входило в сферу деятельности совнархоза, поэтому сельский обком партии был в стороне от этих перипетий.

Луганщина создала автомобиль Луганщина создала автомобиль

18 декабря 1963 года в газете «Правда» была опубликована небольшая заметка о создании нового микроавтобуса «Старт» со стекло-пластиковым кузовом. Назывался и адрес предприятия, где была создана уникальная машина — Северодонецкая авторемонтная база (САРБ) треста автопредприятий (бывший Минтяжстрой) Луганского совнархоза. Первый микроавтобус, изготовленный за полтора месяца, своим ходом прошел почти тысячу километров от Северодонецка до Москвы, где участвовал в выставке и был показан лично Хрущеву.

В этом факте — две интересные линии. Первая та, что свидетельствует о необычности материала для корпуса, вторая даже более существенная: монополисты автомобилестроения в те годы уже определились, и они не жаждали, чтобы кто-то без них создал новую модель, тем более в обычном ремонтном ангаре. «Волга», «Москвич» чуть позже — «Запорожец», вот и весь легковой автопром великой страны, ведь списанную со счетов устаревшую модель «фиата» вкупе с его заводом Италия нам тогда еще не продавала. А тут какой-то захолустный (город Северодонецк именно в те годы только-только нарождался из поселка Лисхимстрой и не имел современного вида со своим собственным аэропортом) авторемзавод замахнулся на собственное производство автомобилей. Добавлю, что кроме «Старта» был выпущен еще один образец чисто легкового автомобиля — двухдверного седана, и тоже с пластиковым корпусом. Их чертежи не проходили согласований и всяческих разрешений в Москве. Да, собственно, как рассказывали очевидцы тех событий, и чертежей-то особых не было. И произошло это только потому, что экономическая власть была передана на места. Совнархоз увязал воедино два направления — создание автомобиля и здесь же — на построенном «Стеклопластике» — производство стеклоткани и эпоксидного клея.

У истоков выпуска автомобиля стояли Сергей Антонов, работавший в те годы начальником главного автотранспортного управления Луганского совнархоза, главный инженер треста А. Иванов и директор авторемонтных мастерских САРБа И.Головатин. Автомобиль, по тем годам, имел прекрасный дизайн, хорошие скоростные качества, хотя и напоминал некоторые очертания одного американского автомобиля. Американцы, как писали газеты, впервые увидев этот красавец-микроавтобус в советском фильме «Кавказская пленница», были удивлены: как это они сами не додумались до такой машины?

Первый автомобиль собрали вручную. Ветераны вспоминают: на болванку, напоминавшую очертания микроавтобуса «Старт» или «Заря», выклеивались один за другим слои пластика. В течение 1964 — 1967 годов на САРБе, с благословения совнархоза, было изготовлено 100 автомобилей. Вскоре Антонова перевели в Донецкий совнархоз, где он также наладил выпуск десяти «Стартов». Эстафету в нашей области, по предложению совнархоза, подхватил Луганский автосборочный завод, где были изготовлены еще двадцать микроавтобусов. Тогдашнему директору завода Мелконову так понравилась машина, что он сделал ее служебной.

С ликвидацией совнархозов была возможность с помощью научных автомобильных кадров Москвы довести эти машины до уровня конвейерной сборки. Но там уж слишком обиделись на «выскочек» из Северодонецка. И любоваться «Стартами» и «Зарей» сегодня можно лишь по фотографиям тех лет. Говорят, сохранились лишь несколько раритетных автомашин, цена одной, в любом состоянии, не ниже той, что просят за «мерседес»...

Луганский уголек Луганский уголек

В эти годы Донбасс по-прежнему притягивает к себе рабочие кадры. Сюда продолжают приезжать из всех уголков Советского Союза — и молодежь, и целые семьи. Наверное, поэтому численность населения нашей области за период 1959 – 1965 годов увечилась с 2,4 миллиона человек до 2,8 миллиона. И ни одного безработного. Жильем для них служили новые «хрущевки» и комфортабельные общежития…

Совнархоз заботился о сооружении химических производств в будущем Северодонецке, а также в Рубежном, ведь тогда началась эра химизации, а также о техническом перевооружении традиционной отрасли — угольной. И на этой основе шло повышение производительности труда и заработков рабочих.

На собрании партийно-хозяйственного актива в июле 1961 года председатель Луганского совнархоза Н. Худосовцев рассказал, что в Луганском экономическом районе на 138 шахтах из ста пятидесяти завершена механизация и автоматизация процесса обмена вагонеток на поверхности, на двадцати пяти — ведутся работы по комплексной механизации всех производственных процессов. Говорил он и о других технических, финансовых вопросах, а также об улучшении обеспечения горняков жильем, бытовыми условиями на каждой шахте. И они отвечали на эти заботы высокопроизводительным трудом, выполняя досрочно и пятилетки, и ту же семилетку.

В те годы происходил ряд важных экономико-социальных преобразований, которые Луганский совнархоз старался внедрить на своих подопечных производствах. Речь идет о сокращении рабочего времени для горняков с восьми до шести часов, и о ликвидации ряда профессий на шахтах — с 97 до двадцати, а непосредственно в забое — с 25 до двух-трех, и о введении повременно-премиальной оплаты труда системы вместо сдельно-премиальной. Все это прямо или косвенно давало возможность резко повысить производительность труда. По этому показателю наш совнархоз был в лидерах.

Но, к сожалению, и на это руководство совнархоза обращало внимание директоров шахт, заработная плата горняков не поспевала за их энтузиазмом. Хотя в целом по углепрому Луганского экономического района зарплата в себестоимости добычи и составляла 35,2 процента, а по СССР — 19,3 процента. В целом же угольные шахты нашего совнархоза в то время были еще малорентабельны и часто-густо убыточны. Себестоимость тонны добытого угля составляла в среднем 11,2 рубля, что было выше среднеоптовой на 2,5 рубля. Но были и рентабельные шахты, где себестоимость не превышала шести рублей — «Красный партизан», № 6 треста «Свердловуголь».

За короткий срок совнархозу удалось интенсифицировать строительство — как промышленное, так и гражданское. «Хрущевки» мало-помалу уступают «дорогу» крупнопанельному домостроению, квартиры в таких домах более просторные и по площади, и по высоте. Построено несколько домостроительных комбинатов (ДСК) в Северодонецке, Луганске, Алчевске...

Село: Америку не догнали

В обозреваемом периоде сельское хозяйство, в том числе и нашей области, продолжает укрупняться, и не только за счет присоединения территориально близко расположенных ферм, полей. Оно по-прежнему находится в плену волюнтаристских идей и партийно-государственного диктата. 22 мая 1957 года на собрании колхозников Хрущев бросил ставший знаменитым лозунг: «Догнать и перегнать Америку!». Речь в данном случае шла о соревновании с этой страной в двух конкретных областях: в производстве мяса и молочных продуктов. Этот «прыжок вперед» отрицательно сказывался на экономике села на протяжении тридцати последующих лет. Желание добиться максимально быстро и с наименьшими затратами впечатляющих результатов привело к серьезному экономическому и социальному кризису начала 60-х годов.

Вот что обещал народу в 1961 году на ближайшие четыре года Луганский обком КПУ в расчете на одного человека: 97 кг хлеба и хлебопродуктов, 89 — картофеля, 110 — овощей, 65 — фруктов, 54 — мяса, 334 — молочных продуктов, 18 — рыбы, 25 — сахара, 10 — растительного масла и аналогичных жиров и 236 штук яиц. В 1965 году фактический уровень потребления был таков: мяса и мясопродуктов (в кг.) — 44,5 (в скобках — физиологическая норма потребности человека по состоянию на начало 80-х годов — 73 килограмма), молока и молокопродуктов — 216,5 (360), овощей и бахчевых культур — 109,8 (185), картофеля - 92 (108), хлебопродуктов — 155,9 (107), яиц - 84 (250). По растительному маслу, сахару, фруктам, рыбопродуктам данных за 1965 год не обнаружено, есть они лишь по состоянию на 1985 год: потребление масла растительного составило 11,2 кг (норма 13 кг), сахара — 40 (38,3), фруктов - 45 (90), рыбопродуктов — 16 (14,2). Такова была эффективность собственного сельского хозяйства. По известным причинам сахар и рыба завозились на Луганщину извне.

И все же сельское хозяйство области развивалось, преодолевая все препятствия, о чем свидетельствуют газетные публикации того времени. Расширяются площади под зерновыми культурами — они составили 712 тыс. га, в том

числе под озимой пшеницей — 375,7 тысячи, техническими — 168 (подсолнечник —156 тыс.га), кормовыми — 476 тысяч гектаров. Начали разводить даже виноградники — для этого выделили 64 гектара. Одна из плантаций была расположена на южном склоне балки за поселком Металлист — по трассе на Старобельск. Урожайность озимой пшеницы составила почти 22 центнера с гектара, подсолнечника — 11,1 центнера, как видим, она не слишком отличается от достигаемой в нынешние годы.

Колхозы области пережили не только укрупнение, но и прием техники от МТС. Машино-тракторные станции (МТС) начали создаваться в стране в 1929 году, а чуть позже и на Луганщине. Их техническая помощь крестьянам была неоценима. Но Хрущеву показалось, что колхозам без собственной техники Америку не перегнать. Это было разумное мнение. Но исполнялось оно неразумно. Хрущев велел колхозам выкупить технику МТС за собственные оборотные средства. Колхозы в одно мгновение стали нищими. И через год произошел провал плана сбора зерна, о чем сказано выше. Но в эти же годы закладывалась новая формация руководителей сельского хозяйства Луганщины, которые успешно провели его сквозь все объективные и субъективные препятствия следующего тридцатилетия, а некоторые еще и сегодня, в непростых рыночных условиях, держат марку сельских шестидесятников. И если до сих пор ругают «кукурузоманию», то нельзя сказать, что механизаторы тех лет, выращивавшие эту культуру и получавшие высокие урожаи, незаслуженно награждались, в том числе и звездами Героев Соцтруда. Они пахали в прямом и переносном смысле не за идею, а за благосостояние колхоза, совхоза, своих семей. Я помню руки Марьяна Степановича Гелеты из Лутугинского района, тоже ставшего Героем, когда он заканчивал ту или иную работу на кукурузном поле. Помню его и пенсионером, когда он, давно не садившись на трактор, продолжал ощущать его вибрацию. Помню, как почти темнокожим становился каждое лето бригадир овощеводов Федор Иванович Кондруцкий, из того же колхоза, где работал и Гелета. И он в 1965-м тоже заслуженно стал Героем Соцтруда.

Укрупнение: от колхозов — к районам

К началу шестидесятых годов на Луганщине насчитывалось 30 сельских районов. Их трансформация происходила регулярно. Например, часть нынешнего Лутугинского района в те годы была в границах Александровского и Успенского районов. До этого один из самых больших по населению его поселков (8700 человек) — Белое — успел побывать в составе еще одного района, на этот раз городского, Артемовского областного центра. Это нужно было для того, чтобы создать четвертый район Луганска.

В существующие и ныне районы присоединили: к Сватовскому — Мостковский и Нижнедуванский, к Антрацитовскому — Краснолучский и Боково-Антрацитовский, к Беловодскому — Евсугский, к Белокуракинскому — Лозно-Александровский, к Краснодонскому — Ново-Светловский, к Кременскому — Ново-Астраханский, к Новопсковскому — Белолуцкий; к Станично-Лу-ганскому — Верхне-Тепловский; Попаснянский район сначала присоединили к Лисичанскому, а через десятилетие снова преобразовали в Попаснянский; Ровеньковский «раздал» свои земли ряду ближайших районов, Алчевский переименовали в Перевальский (после того, как город Паркоммуна стал Перевальском); Фрунзенский район стал позже других основой для нового района, когда уроженец поселка Славяносербск министр сельского хозяйства Дмитрий Полянский стал самым молодым кандидатом в члены брежневского Политбюро.

Фактически в те годы почти сложилось и нынешнее административно-территориальное деление области, кроме последовавшего объединения Свердловского района с одноименным городом. Аналогичная реформа должна была произойти и с Антрацитовским, но в правительстве что-то «не срослось».

Как рассказывает луганчанин Борис Акименко, работавший в шестидесятые годы в Белолуцком, Белокуракинском, Лозно-Александровском районах, укрупнение принесло ряд неудобств сельским жителям, которым нужно было часто обращаться в удаленные теперь от них районные инстанции. Им приходилось тратить на поездки, особенно зимой, до четырех часов с двумя — четырьмя пересадками. Да и бывшие райцентры стали приходить в упадок...

Это были годы на изломе сложных политических, идеологических процессов. Фактически происходила смена целых эпох. Несмотря на все это Луганщина сохранила и приумножила свой потенциал в основных отраслях народного хозяйства, социальной сфере.

Борис Литвин,

«Наша газета».

***

Семидесятые: время больших надежд

Десятилетием контрастов и противоречий можно назвать 70-е годы минувшего столетия. Небывалые подъемы и самые обидные падения, рекорды, но далеко не все радостные... Для Луганщины 70-е стали продолжением успехов 60-х и прологом неудач 80-х годов.

Под знаком Шевченко Под знаком Шевченко

Новое десятилетие жители области встречали уже не луганчанами, а ворошиловградцами. С января 1970 года, после смерти Климента Ворошилова, областной центр снова становится Ворошиловградом — на два последующих десятилетия.

Начало 70-х, как и все предыдущее десятилетие, прошли для области под знаком первого секретаря обкома партии Владимира Васильевича Шевченко. Даже теперь, несмотря на разочарование в коммунизме и коммунистах, его, первого секретаря обкома, многие представители того поколения считают лучшим из всех руководителей области, что были до и после него. Именно при В.Шевченко принимается первый генеральный план развития областного центра, наращиваются объемы жилищного строительства, строится и совершенствуется первый в области стройкомбинат. Когда Луганщиной руководил Владимир Шевченко, область сдавала по 360 объектов в год! План капитального строительства не был сорван ни разу. С его же руководством связывают бурное развитие культуры и спорта.

Именно при нем в 1972 году «Заря» становится чемпионом СССР по футболу. Но после смены руководителя области, уже в 1979 году команда опустилась в первую лигу, а в 1984-м — во вторую лигу. С 1964 года штангисты спортклуба «Заря» одиннадцать раз становились чемпионами СССР среди коллективов физкультурных и спортивных клубов. Волейболисты команды «Звезда» — серебряные призеры чемпионатов СССР 1972 и 1974 годов. В 1973-м они завоевали Кубок обладателей кубков Европейских стран. А волейболистки «Искры» стали в 1976-м сильнейшими в стране.

В 1972 году ЦК Компартии Украины возглавил Владимир Щербицкий. Его приход на новую должность ознаменовался... уголовным делом. Так называемое «ворошиловградское дело» втянуло в свою воронку десятки партийных, хозяйственных и, что случалось крайне редко, спортивных руководителей области. Многие получили тюремные сроки, а самый успешный в истории области первый секретарь обкома Шевченко был снят с должности. В 1973-м он уезжает из города.

Годы Шевченко стали периодом развития не только спорта, но и строительства. Многие момента, связанные с застройкой городов области, современного человека могли бы искренне удивить. Даже самый общий — точное соответствие застройки генеральному плану... Впрочем, принципы строительства городов, которым приходилось следовать в 70-е, в наше время многие критикуют. Еще в конце 60-х в связи с переходом на индустриальные методы строительства полностью было прекращено индивидуальное проектирование жилых домов. В Луганске разработали определенное количество каталогов типовых проектов жилых домов, на основе которых застраивались города и поселки городского типа. Реформирование новых индустриальных центров, попытки как можно скорее решить жилищную проблему отодвинули на второй план заботу об архитектурной неповторимости городов. Поэтому часто бывает, что, приехав первый раз в город, ощущаешь, будто уже бывал в нем: похожие как две капли воды типовые здания универмага, кинотеатра, не говоря уже о микрорайонах. Странно, но сегодня на «типичность» жилья жалуются даже те, кто радовался получению квартиры в типовом микрорайоне именно в 1970-х.

На самом же деле и представить сложно, как при существовавших тогда значительных финансовых ограничениях удалось отстроить столько жилья. Нам о таких темпах жилищного строительства теперь можно только мечтать.

Стройки десятилетия

К середине 70-х формируется облик центральной части города. Застраиваются улицы Советская и Оборонная, площадь Героев Великой Отечественной войны. Владимир Шевченко согласовал возведение многих крупных объектов, и некоторые успел сдать.

В 1970 году возводится новое здание областного музыкально-драматического театра (теперь — областного русского драмтеатра). В 1971 году по типовому проекту в Ворошиловграде построили государственный (в то время) цирк. Точно такой же, как еще в десяти городах Союза. Только благодаря Шевченко Луганск стал одиннадцатым. Добиться этого строительства руководителю области было непросто.

Украшением центральной части города журналисты 70-х называли комплекс высотных зданий с крупным гастрономом «Ворошиловградский». Он стал первым советским магазином самообслуживания, прадедушкой современных супермаркетов. Украшением центральной части города журналисты 70-х называли комплекс высотных зданий с крупным гастрономом «Ворошиловградский». Он стал первым советским магазином самообслуживания, прадедушкой современных супермаркетов.

Типовой проект гастронома был переработан и «привязан» к местности архитектором Георгием Головченко. Здание прекрасно вписалось в общий архитектурный ансамбль. Расположенную перед магазином со стороны улицы имени Коцюбинского площадь украсили фонтаны, переходные мостики. «С большим вкусом оформлен торговый зал. Фотофризы с подсветом, чеканка по металлу, дубовые панели, мозаичный пол, мягкое освещение ламп дневного света приятно радуют глаз», — нахваливали новостройку корреспонденты советских газет.

Только за три года девятой пятилетки (1970 - 1975 годы) в Луганске выросли универмаг «Россия», учебный корпус, актовый и спортивный залы педагогического института, производственные и административные корпуса промышленных предприятий и автохозяйств, девятиэтажные жилые дома улучшенной планировки, были разбиты новые скверы. Позже в центре города начинает возводиться 17-этажная гостиница.

В 1973 году началось строительство нового железнодорожного вокзала: специальный переход связывает административное здание с 12-этажной гостиницей, из вокзала на посадочные платформы можно попасть через застекленную галерею мостового пешеходного перехода. По индивидуальному проекту строилось также здание автовокзала, введенное в эксплуатацию в 1977-м. Оригинальная архитектура этого сооружения, основанная на сооружении из стальных трубчатых элементов по монолитному железобетонному каркасу, придала автовокзалу значимость акцентного уникума — такое определение дают постройке газеты в очерке об архитектуре Луганска.

Универмаг «Россия», Дом одежды, Дом быта — все это здания, появившиеся в областном центре в 70-е годы.

В 1972 году «Зеленстрой» приступил к созданию нового парка «Дружба».

План — всему голова

Начало семидесятых годов характеризовалось подъемом практически всех отраслей экономики области. Высокие темпы добычи угля, победы машиностроителей, высокие урожаи...

Однако к середине десятилетия темпы развития снижаются. Впрочем, по газетам той поры понять это сложно — там отчеты о досрочном выполнении планов, новые производственные задачи, новые достижения. А историки считают, что хоть 70-е еще и нельзя назвать застойными, но именно тогда начинается снижение эффективности производства. Экономика развивалась, но это было затухающее развитие.

Угольная отрасль оставалась ведущей для Луганщины. Она все еще являлась приоритетной и в плане финансирования. В 70-е годы капиталовложения в эту сферу составляли 10 миллиардов рублей, что позволило осуществить техническое перевооружение шахт. В эти годы, в сущности, началась реструктуризация угольной промышленности: закрывались убыточные предприятия, добыча угля концентрировалась на больших предприятиях, наряду со строительством новых реконструировались действующие шахты. За два десятилетия (60-е и 70-е) в республике закрыто больше 200 старых, нерентабельных шахт.

В 1971 году шахты региона добыли рекордное количество угля — около ста миллионов тонн. После этого объемы добычи пошли на снижение и к прежним отметкам уже не возвращались. В течение десятилетия удельный вес шахт, которые свыше 20 лет работали без технической реконструкции, увеличился с 36 до 70 процентов.

К концу десятилетия уровень отечественной техники уже отставал от мировых стандартов. Складывалась парадоксальная ситуация: приток техники на шахты не прекращался, а эффективность шахтерской работы выше не становилась.

На качестве строительства сказывалась и широко распространившаяся практика сдавать промышленные объекты, жилье к разным юбилеям, праздничным датам или просто к концу года. Что уж говорить о «великих» датах, связанных с историей Союза и Коммунистической партии. А 70-е оказались особо богатыми на юбилеи...

«Активно ведется работа по развитию социалистического соревнования на предприятиях к 50-летию образования СССР (1972 — Авт.). Особое внимание уделяется новым формам соревнований за звание «Лучший шахтер», «Лучший молодой рабочий», писали газеты.

На каждом предприятии к юбилеям объявляли новые конкурсы, определяли передовиков. А накануне празднования первой годовщины принятия новой Конституции СССР (7 октября 1978 года) газеты пестрели лозунгами «Даешь пятилетку за три года!». К этой дате предприятия должны были как минимум досрочно завершить выполнение годовых планов.

Ни селу, ни городу...

Основой развития сельского хозяйства в 70-е должна была стать химизация. Именно на нее делали ставку тогдашние руководители области и государства в целом. К этому они призывали аграриев на съездах и совещаниях. Рассчитывали, что химизация серьезно улучшит положение в аграрной сфере.

Совсем другие выводы в отношении этих процессов делают современные исследователи истории края. Да, снабжение минеральными удобрениями возросло, но использовались они нерационально. Химизация не везде проводилась грамотно, из-за чего плодородные почвы просто загрязнялись. Кроме того, механизация сельского хозяйства превратилась в снабжение колхозов и совхозов техникой низкого качества, бездумная мелиорация приводила к разрушению плодородных земель. При этом экономические интересы крестьянина, как и в предыдущие годы советской власти, продолжают ущемляться, он не заинтересован в улучшении результатов труда. Эти перекосы в социальной сфере привели к массовому оттоку сельского населения, особенно молодежи, в города, что в свою очередь привело к запустению сел.

Кризис села и пока еще сохранявшееся промышленное развитие Луганщины превратило ее в один из наиболее урбанизированных регионов Украины. 87 процентов жителей области к тому времени перебрались в города. В 70-х уже сформировались промышленные и угольные центры области. Как раз туда и переселялись жители близлежащих сел.

На каждое решение - новая проблема

Советские газеты, рассказывая о техническом прогрессе, не раз упоминают, что его ускорению немало способствовала активизация массового технического творчества: «На ворошиловградских предприятиях после XXIV съезда КПСС значительно усилилось движение рационализаторов и изобретателей. От рабочих в ходе смотров поступило большое количество ценных предложений».

К середине семидесятых началось отставание от планов по темпам роста и производительности труда не только в угольной, но и в металлургической, лесной и деревообрабатывающей, легкой, пищевой отраслях промышленности, в капитальном строительстве. Рационализаторы, например, изготавливали некоторые детали тепловозов из отходов производства, совершенствовали как могли технологические цепочки.

В это время продолжает развиваться Ворошиловградский тепловозостроительный завод. Он начинает выпуск нескольких новых типов тепловозов. В частности, на заводе разработали проект тепловоза 4ТЭ130, предназначенного для эксплуатации в условиях БАМа.

Однако не всегда промышленные достижения влияли на повседневную жизнь общества. Главной проблемой семидесятых остается хронический дефицит на потребительском рынке. Он характерен буквально для всех товаров широкого спроса. Это, в свою очередь, приводило к злоупотреблениям в торговле. Многие вещи и продукты «купить» было невозможно, их нужно было «достать». Поэтому товары часто приобретались «по знакомству». Ценными становились даже просто контактные данные людей «полезных», способных что-нибудь получить и чем-нибудь помочь. В селах ситуация также ухудшилась — там часто нельзя было достать даже товары первой необходимости. Поэтому на выходные множество покупателей отправлялись за покупками в областные центры. Отсюда — огромнейшие очереди возле прилавков, перегруженный транспорт.

Исследователи считают, что в 70-х развивается также взяточничество, использование знакомых, «нужных» людей при поступлении в вузы из-за высоких конкурсов. В то же время в начале 70-х годов независимо от желания и способностей каждый гражданин обязан был получить среднее образование. Часто об этом напоминали газеты — целыми рекламными полосами о техникумах и училищах области под рубрикой «Куда пойти учиться?».

Обращает на себя внимание еще одна рекламная полоса: «Государственное страхование к вашим услугам!» Как раз в 70-х Госстрах стал предлагать дальновидным советским гражданам обеспечить себе и близким родственникам безбедное будущее. Сделать это призывали с помощью программ смешанного страхования жизни, страхования средств транспорта, животных, строений, домашнего имущества, страхования от несчастных случаев, страхования к бракосочетанию, подарка к совершеннолетию.

Тех самых программ, выплаты по которым прекратили после распада Союза…

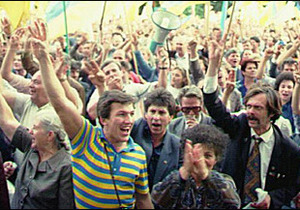

Протест несогласных Протест несогласных

Семидесятые годы историки называют и временем политико-идеологического кризиса советского строя в Украине. Именно в эти годы произошло практически полное ограничение и без того урезанных прав УССР, усиление партийно-номенклатурного влияния на все сферы общественной жизни и быстрая утрата населением веры в коммунистические идеалы. Поэтому для борьбы с «идеологическими диверсиями», а по сути — с инакомыслием, еще в конце 60-х в структуре КГБ было создано специальное «пятое управление», активно действовавшее в течение всех 70-х.

Когда в политическом руководстве перевесил курс на «стабилизацию», ориентацию на классово-партийный подход, постепенно происходит отказ от демократических преобразовании. И уже с начала 70-х культурные процессы в обществе начали развиваться либо в строгом русле официальной политики, либо вне ее. Именно тогда возникают новые формы духовной оппозиции, в частности, диссидентство.

В ответ на распространение инакомыслия неосталинистское руководство усилило репрессии. В 1972 году были арестованы более 100 представителей интеллигенции, в том числе Иван и Надежда Светличные (Иван Светличный — во второй раз). На какое-то время активность диссидентов удалось парализовать. Однако уже в ноябре 1976 года наиболее активные правозащитники объединились в открытую общественную организацию — Украинскую группу содействия выполнению Хельсинкских соглашений в Украине, или Украинский Хельсинкский союз. Возглавил ее наш земляк писатель Николай Руденко. В лагерях или в эмиграции оказалось большинство представителей духовной оппозиции. Они боролись против системы, система боролась против них, потому что боролась с любыми явлениями, выходящими за рамки этой системы. Консерватизм и замкнутость политической системы внутри себя стали главным тормозом развития всех отраслей. Ведь развиваться прежними методами и при этом оставаться конкурентоспособными на мировом рынке уже не представлялось возможным.

Это понимала творческая интеллигенция. Это понимали многие руководители городов и областей. В том числе и тот же Шевченко, которого еще в начале десятилетия обвинили в «волюнтаризме» при выполнении социальных программ. И кого интересовало, что иначе, без выходов за узкие рамки, эти программы уже не могли быть выполнены...

Впрочем, очевидных причин для беспокойства простых людей вроде и не было. Заводы и фабрики продолжали работать и многие из них в тот период еще процветали, города строились, вся социальная структура (система профилакториев, баз отдыха, оздоровительных лагерей, детских садов — только в Луганске их насчитывалось 140) сохранялась. Негативные процессы для многих еще не были очевидны. Да и в целом в Ворошиловградской области все было еще не настолько плохо, чтобы не верить если не в дальнейшее развитие, то хотя бы в стабильность. В 70-х сделано многое для развития нашего города, нашей области и в следующее десятилетие регион вступал с новыми, светлыми надеждами.

Анастасия Мартинчук,

«Наша газета» .

***

Новое время Новое время

Двенадцатого (а может, это было одиннадцатого марта) в подразделения Советской Армии поступил приказ... Батальон построили перед штабом, замполит зачитал личному составу решение внеочередного пленума ЦК КПСС.

Не знаю, как другие замполиты в других батальонах и полках, а наш после слов «пленум единодушно избрал товарища Горбачева» с многозначительной улыбкой, после короткой паузы добавил: «Молодого».

Все врут календари

Не завидую историкам, которые лет так через пятьдесят захотят составить себе представление о восьмидесятых и обратятся к газетам и журналам этого времени. Они узнают, например, что 29 июня 1982 года в Ворошиловграде состоялся пленум обкома компартии Украины, на котором были рассмотрены итоги майского пленума ЦК КПСС и задачи областной партийной организации, вытекающие из доклада товарища Брежнева «О продовольственной программе СССР на период до 1990 года». На пятничных политчасах продовольственную программу изучали вдоль и поперек, в читальном зале сажали студентов за стол и фотографировали с материалами пленума.

А еще историк выяснит для себя, что в это же время советско-французский экипаж успешно завершил полет в космос, Джанибеков, Иванченков и Кретьен возвратились на Землю. И чего доброго, в самом деле подумает, что «социалистическое соревнование трудящихся Ворошиловградщины ежедневно порождает образцы самоотверженного творческого труда. Шахтеры и машиностроители, металлурги и химики, строители и хлеборобы приумножают свои усилия в нелегкой борьбе за выполнение обязательств, принятых в честь 60-летия образования СССР».

При этом «наряду с теми, кто целеустремленно продвигается к намеченным рубежам, работает ритмично, успешно справляясь с государственными заданиями и перекрывая их, в области немало еще таких предприятий, строек, колхозов и совхозов, которые срывают выполнение не только принятых обязательств, но и утвержденных планов. К сожалению, нет такого города и района, где бы не было отстающих коллективов. Особенно много их в Антраците, Красном Луче, Свердловске, Ровеньках, Кировске, Славяносербском, Краснодонском и других районах».

Двадцать шесть лет назад, как и сегодня, говорили о жатве. Газеты публиковали материалы под такими примерно заголовками: «Главный хлеборобский экзамен», «Ответственная пора в битве за хлеб». Только что приняли продовольственную программу, а в Ворошиловградской области на пятистах тысячах гектаров хлебного поля урожай вырос не для победного рапорта - часть хлебов осталась полегшей, засоренной, жатве мешали дожди. Руководители призывали земледельцев, специалистов «проявить максимум своего умения и мастерства, мобилизовать все силы и средства на преодоление возникших затруднений, обеспечить выполнение планов и заданий по заготовке зерна».

Крестьян уверяли, что успех при уборке нового урожая в огромной степени зависит от умелой организации широкого и действенного социалистического соревнования механизаторов за использование техники с максимальной отдачей, от того, как поставлена в коллективах агитационно-массовая и политико-воспитательная работа. Речь идет о том, чтобы каждый участник жатвы знал условия соревнования, особенно нынешней страды, все новшества, которые позволяют ускорить работы.

А жизнь людей двигалась... как-то сбоку, рядом, параллельно, но все же не в ногу с заданным маршем. Автора этих строк, например, в этом же году хотели исключить из института за уход с субботника. В ходу были анекдоты про Брежнева (и за них по губам никого не били). Много и часто пили. Через три года первокурсники не будут верить выпускникам, что в восемьдесят втором году вечером после премьеры спектакля на кафедре (!) студенты и доценты могли откупорить шампанское.

Дорогой Леонид Ильич

Второго ноября Леонид Ильич вручил в Кремле награду председателю правительства. Седьмого ноября в Кремлевском дворце съездов правительство устроило прием по случаю 65-й годовщины Октябрьской революции. Брежнев выступил с речью. А десятого ноября, как через день сообщили газеты, генеральный секретарь скоропостижно скончался. Эпоха закончилась.

Траурные митинги. Предчувствие перемен. Говорили, что при новом генеральном будет, как тридцать лет назад.

При новом генеральном изобрели два новшества - стали развивать критику и самокритику и в институты направили рабочие группы.

С уходом из жизни последнего кремлевского старца предчувствия перемен разрешились потоком демагогии, которая от прежней отличалась тем, что проговаривалась быстро и бодро.

От рабочего до министра

Газеты середины восьмидесятых вызывают один вопрос: чего они, собственно говоря, хотели от нас?

На встрече с руководителями промышленных предприятий 12 апреля 1985 года будущий Нобелевский лауреат заявил, что существующих темпов развития производства недостаточно, их надо повысить, причем повысить существенно. Он сказал, что нужна напряженная, инициативная, честная и добросовестная работа каждого — от рабочего до министра, от инженера до академика. В первую очередь, говорил он, важно максимально использовать все, чем мы располагаем. Во вторую очередь нужны решительные меры. Тот, кто выпускает продукцию на уровне современных требований, тот должен иметь моральные и материальные преимущества. А еще надо усилить режим экономии, бороться с расточительством. Необходимо перестраивать работу, выпускать больше продукции с каждой единицы сырья и мощностей.

«Система хозяйствования должна строиться таким образом, чтобы каждый коллектив, каждый трудящийся стремились полностью использовать свои способности и возможности в общественном производстве, повышении его эффективности, — учил новый глава государства. - Эти задачи будут решаться тем лучше, чем теснее станут увязываться производственные и социальные вопросы, интересы государства, коллектива и личности».

В 1985 году вышел указ правительства о борьбе с пьянством и алкоголизмом. В течение следующих двух лет в стране рождалось по пять с половиной миллионов детей, на полмиллиона больше, чем за предыдущие двадцать-тридцать лет. Умирало на двести-триста тысяч меньше людей.

За бутылку из-под пива, найденную в комнате общежития, студента могли выгнать из института. Традиционную свадьбу попытались заменить свадьбой безалкогольной - чайно-спортивной. То есть невеста с женихом на стадионе соревновались в беге и в прыжках в длину. Гости «болели», так сказать.

Через год страну накрыл Чернобыль. В Луганск привезли киевских детей.

«Милые мои земляки» «Милые мои земляки»

В мае 1987 года в Луганск приехал Михаил Матусовский - поэт-песенник, написавший «Школьный вальс», «Подмосковные вечера», «На Безымянной высоте», «С чего начинается родина», «Летите, голуби».

Ворошиловградцы встретили семидесятидвухлетнего земляка радушно. Исполком присвоил Михаилу Львовичу звание почетного гражданина города «за выдающийся вклад в развитие советской литературы, создание высокохудожественных произведений, воспевающих революционные, боевые и трудовые подвиги советского народа». В филармонии состоялся концерт. Выступили Джульетта Якубович, Вера Андрияненко, Владимир Самарцев. Сохранился автограф поэта: «Милые мои земляки! Я счастлив и горд тем, что я получил постоянную прописку в вашем, а теперь и нашем городе. Желаю успехов в революционное время, перемен и обновления всей жизни нашего общества. С уважением - Мих. Матусовский. 9 мая 1987 года. Ворошиловград».

Это был последний приезд поэта на родину, через три года (16 июля 1990 года) его не стало.

Лайсман Путкарадзе,

«Наша газета».

***

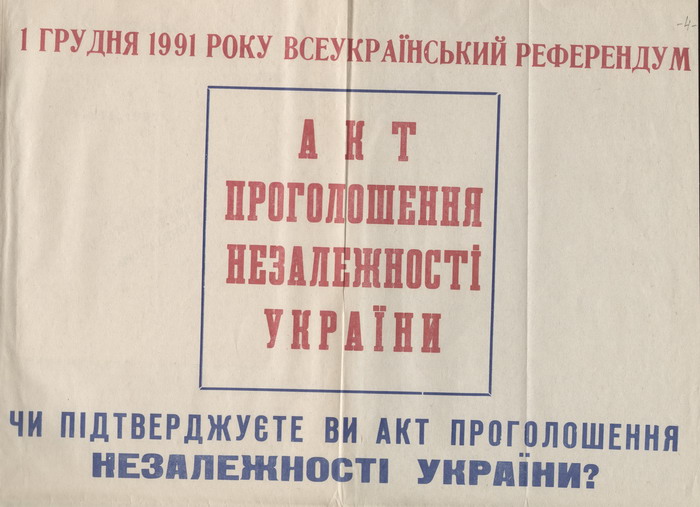

1991-й: год рождения государств 1991-й: год рождения государств

Что удивляет, когда просматриваешь подшивки луганских газет пятнадцатилетней давности, так это отсутствие информации о новостройках. Если в конце восьмидесятых что-то еще вводилось в строй, а закладывалось достаточно много, то девяностые в этом отношении оставляют ощущение остановившегося времени.

Спорят повсеместно

Первый, случайно открытый номер «Нашей газеты» дает представление о разнице между девяносто первым годом и, скажем, годом восемьдесят восьмым. В начале января 1991 года газета спрашивала себя (и своих читателей): «Где дорога к храму?» Предлагала: «На государство надейся, а сам не плошай». А под рубрикой «Экономика и жизнь» в материале под названием «Жить по закону стоимости» на вопрос, почему же не работает закон стоимости, отвечала так: «Потому что государство забирает почти всю прибыль, оставляя мизер на материальное стимулирование».

Январские номера «Нашей газеты» дают ясное представление о том, что происходило в Луганской области семнадцать лет назад.

В Луганске дал представление Константин Райкин, ярко сияла звезда футболиста Сергея Юрана, искали, где проходит дорога к храму и, самое главное, обсуждали судьбу союзного государства: в номере за семнадцатое января в материале «СССР — наш общий дом. Его возводить нам всем» читаем:

«Трудно встретить в наши дни человека, у которого не вызывал бы повышенный интерес проект нового союзного договора. Говорят и спорят о нем повсеместно. Но особенно волнует этот документ людей, которые в силу различных обстоятельств оказались за пределами своих национально-государственных образований. В этом нетрудно убедиться из бесед с представителями разных национальностей, работающих в Луганском инструментальном производственном объединении».

В частности литовец В. Леджюс признался корреспонденту «Нашей газеты», что ему трудно объяснить то, что происходит в Литве. Мальчишкой в те дни, когда советские солдаты освобождали Литву от гитлеровского рабства, В. Леджюс своими глазами видел, «как русские, казахи, украинцы, белорусы шли в бой и падали, сраженные фашистскими пулями. А сейчас памятники воинам-освободителям разрушаются, а на их места устанавливаются памятники членам профашистских организаций».

Правда, развернув подшивку «Нашей газеты», я с трудом вспомнил, что — да, ведь какой-то проект обсуждался в девяносто первом году (а ведь прошло всего семнадцать лет), но споров повсеместно… Нет, споров, кажется, не было.

Во всяком случае, не помню, чтобы кто-нибудь из моих собеседников сказал бы, что какой-то пункт проекта союзного договора его не устраивает. Только теперь я прочитал текст проекта договора, который должен был, говоря нынешним языком, перезагрузить Советский Союз. Во вступительной части проекта договора о Союзе Суверенных Республик говорилось:

«Участники договора, уважая волю своих народов к обновлению союза; признавая право наций и народов на самоопределение; исходя из провозглашенных республиками деклараций о государственном суверенитете; учитывая близость исторических судеб, стремясь жить в дружбе и согласии; обеспечивая равноправное сотрудничество... Решили...»

В конце января Луганскую область посетил председатель Верховного Совета УССР Леонид Кравчук. Он дал интервью корреспонденту «Нашей газеты». На вопрос о цели приезда на Луганщину Леонид Макарович ответил: